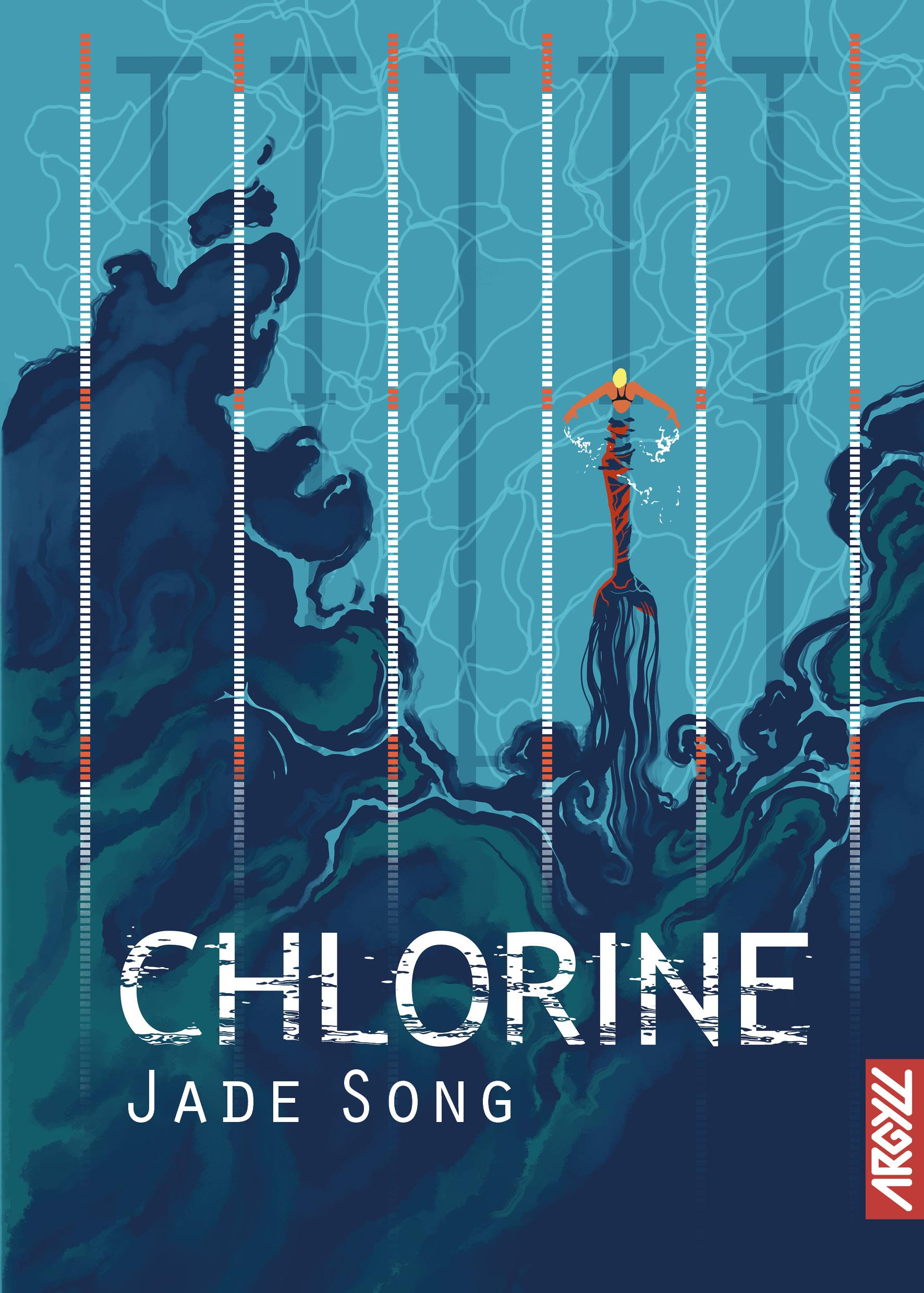

Au mois de mai, nous publions en France le remarquable (et très remarqué) roman de Jade Song, Chlorine. Nous vous proposons aujourd’hui les premières pages de cet incroyable récit de transformation, qui marquera lectrices et lecteurs par sa puissance évocatrice, sociale, à travers un body horror qui secoue.

“Nous n’avons plus peur de gêner, d’être monstrueuses, dégoûtantes, corporelles, indomptables et surtout déterminées. Les femmes ont des corps et elles vont s’en servir. Elles ne vont plus subir passivement la transformation, elles ne vont plus suivre les règles et attendre bien sagement de se faire découper en deux par le premier homme venu.” Floriane Soulas, préface à Chlorine.

Chapitre 1

Vous n’êtes pas ici de votre plein gré. Vous êtes ici car je vous ai d’abord désirés. Je vous ai attirés à moi en usant intentionnellement de mes charmes : ma beauté éthérée, mon chant de sirène, mes tablettes de chocolat, ma queue d’écailles brodées dans la chair.

Oubliez tout ce que l’on vous a appris sur les sirènes. Cela fait trop longtemps que vous êtes gavés de contes de fées « tous publics », expurgés du sang et de la crasse de leurs versions originelles par des employés en costard. Ils vous ont vendu des amours factices diluées de couleurs pastel. Grâce à eux et aux corporations en open space pour lesquelles ils travaillent, vous pensez que les sirènes portent des bikinis de coquillages, qu’elles nagent dans l’eau salée et ont de longues chevelures rousses. Vous pensez que leurs seuls désirs sont soit de copuler avec des marins bipèdes, soit de les mener à leur perte dans les profondeurs – toujours « soit », jamais « et ». Vous pensez que les sirènes détestent leur corps et leur queue, alors que c’est là que réside leur pouvoir. Vous pensez que les sirènes n’ont aucun pouvoir.

Vous avez tort.

Les sirènes portent des maillots une pièce qui sculptent une vulve proéminente. Les sirènes n’ont ni cheveux ni cuir chevelu, mais un bonnet de bain en latex qui comprime le gras de leur front comme des restes de dentifrice extraits de tubes presque vides. Les sirènes nagent dans le chlore, s’épanouissent dans les vestiaires et plongent par-dessus et par-dessous les lignes de flotteurs. Sur leur corps pousse une pilosité épaisse et sensuelle, jusqu’à ce qu’elles la rasent pour une meilleure aérodynamie. Les sirènes préféreraient engloutir quatre bols de pâtes plutôt qu’un homme – car, bien qu’un homme ait bon goût, les sirènes préfèrent ne pas gâcher leur espace stomacal, si précieux, pour un plat si peu nutritif ; car un homme n’est pas un repas, sinon un dessert occasionnel.

Nous ne naissons pas sirènes. On nous façonne.

J’ai été propulsée dans mon être lorsque j’avais dix-sept ans. Je suis devenue sirène non comme une perle dans son coquillage, mais comme une jeune fille dans une cabine de douche des vestiaires de la piscine de l’université de Pittsburgh, durant ma troisième année de lycée. J’ai été la seule à me voir en sirène authentique, enfin libérée de ma courte et médiocre vie d’adolescente humaine. Les autres ont pensé que j’étais restée la chose qu’ils percevaient de moi avant mon ascension, mais il s’agissait de leurs impressions, leurs perceptions.

De leur fille : mes parents refusaient de reconnaître ma métamorphose, préférant faire comme si j’étais toujours leur ambitieuse descendance bipède, et non une sirène.

De leur nageuse compétitive de haut niveau : Jim croyait que j’étais toujours son athlète, qui remportait des compétitions, des courses et des points pour lui et son équipe.

De leur meilleure amie : même Cathy était persuadée que j’étais toujours humaine. Et que je lui appartenais.

Ils avaient tous tort.

Les médias corrompent vos esprits pour vous pousser à croire en des concepts aussi aberrants que la réussite instantanée, mais en réalité, le périple menant de jeune fille à sirène est long. Le mien a duré treize ans, ayant commencé à mes quatre ans, même si je ne devais toucher du chlore pour la première fois que trois ans plus tard – sans avoir désiré son étreinte chimique, que j’ai fini par apprendre à rejeter. Je repense à ces premiers jours avec de l’affection et beaucoup d’épuisement.

Pour mon quatrième anniversaire, ma mère m’a offert un livre sur les légendes des sirènes du monde entier, convaincue que les illustrations pourraient me captiver et me distraire alors qu’elle était trop occupée à travailler pour m’accorder une attention digne de ce nom. Son plan a fonctionné : je me suis mise à emporter mon livre partout avec moi, en un cycle qui allait de la maternelle à mon rehausseur et vice-versa.

« Waouh ! On dirait qu’elle adore les sirènes. Elle refuse de poser son livre ! » s’était exclamé M. Osborne, mon instituteur de maternelle, en s’adressant à ma mère qui était venue me chercher. « Mais est-ce qu’elle sait lire, seulement ?

— Bien sûr qu’elle sait lire ! » avait répondu ma mère avec dédain avant de partir en trombe en me tirant derrière elle par le poignet. Comment pouvait-on penser que sa fille était analphabète, même à un aussi jeune âge ? Peu importe que M. Osborne ait été plus soucieux du contenu, inquiet que mon cerveau immature puisse être dénaturé par la noirceur imprégnant chaque conte : des jeunes filles défigurées, des hommes noyés, des voix rendues muettes par des sorcières. Peu importe que ma mère n’ait pas lu l’ouvrage avant de me l’offrir et soit restée attachée à son idée erronée que les sirènes étaient joyeuses, colorées, romantiques. Peu importe que le livre m’ait enseigné que les ombres intérieures ne doivent pas être réprimées, mais chéries – que l’obscurité existe afin de dissimuler des richesses aux yeux de mortels ordinaires incapables de concevoir leur éclat, et que, si je trouvais le courage de plonger dans ces profondeurs voilées, ces richesses pourraient être miennes.

Je rêvais de légendes trop grandes pour mon corps de petite fille.

M. Osborne, incrédule face à cette précocité approuvée par ma mère, me faisait passer ce qu’il appelait « le test des cinq doigts » : il me retirait le livre des mains, l’ouvrait à une page choisie au hasard, pointait du doigt un groupe de cinq mots, puis me mettait au défi de le lire à voix haute. Il levait alors la main, les doigts écartés, comme s’il me proposait de lui taper dans la main, et se préparait à abaisser un doigt à chaque mot que je réciterais mal, jusqu’à ne plus brandir qu’un poing fermé – un poing qui n’est jamais apparu, car je prononçais les mots exacts à chaque fois. Il continuait pourtant à me dérober mon livre et à me tester au fil de la journée, comme s’il pensait que je ne savais lire que le matin et oubliais comment faire une fois l’après-midi venu.

Je serais incapable de décrire le visage de M. Osborne ou sa salle de classe. Les détails minuscules qui entourent les hommes insignifiants tels que lui ont depuis longtemps été effacés de ma mémoire. Ce dont je me souviens sans effort, en revanche, ce sont ses traces de doigts grasses sur la couverture plastifiée de mon livre. Il a été ma première tentative malheureuse d’affirmation face à un homme, sans résultat.

Dans le livre, mes contes populaires favoris n’étaient pas les plus connus. Vous avez probablement entendu parler de La Petite Sirène de Hans Christian Andersen et de Disney – je vous ai déjà dit d’oublier ce que vous saviez, mais je sais que vous ne le ferez pas, parce que vous êtes humains, embourbés dans vos conventions pour l’éternité. Sachez tout de même ceci : la Petite Sirène était trop désespérée, trop frivole. Je détestais son dédain envers sa queue fantastique, et sa famille qui l’était tout autant, sa volonté de se dissoudre dans l’écume pour un homme ouvert à l’inceste, qui l’aimait comme une sœur.

Mon dégoût ne concernait pas uniquement les sirènes européennes. Je méprisais également les sirènes chinoises dont parlait le livre. Deux d’entre elles dépendaient des hommes : l’une, échouée sans jambes sur le sable, avait besoin qu’un capitaine la porte pour la ramener à l’océan ; l’autre, couverte de minuscules poils arc-en-ciel, mariée à un homme qui l’avait dérobée à l’océan, perdait sa voix à cette occasion, jusqu’à son retour dans les profondeurs après la mort de son époux. Bien que j’aie admiré l’armure irisée de cette dernière, je refusais de suivre ces trajectoires dépendantes des hommes.

La troisième sirène chinoise de l’ouvrage s’appelait Nüwa, une divinité dotée d’un magnifique visage de femme et d’un corps reptilien et sinueux. Nüwa arpentait la Terre après avoir été séparée des Cieux. Même si le monde était beau, décoré de fleuves, de montagnes, d’arbres et de fleurs, et peuplé de nombreuses créatures pour accompagner les voyages de la déesse, celle-ci se sentait seule et se languissait de compagnons avec qui parler et danser. Alors, elle se servit de l’argile jaune et humide des berges pour modeler des silhouettes dotées de visages, de bras et de jambes. Celles-ci prirent vie, riant et tournoyant autour d’elle, pour la sauver de son isolement. Chaque être humain descend des sculptures d’argile de Nüwa. Bien que je compatisse avec sa solitude, et que je la remercie d’avoir contribué à ma naissance, je méprise son envie de compagnie humaine – il existe nombre d’autres êtres dont la présence offre des joies bien supérieures à celle des humains.

Le conte que je préférais était celui de Passamaquoddy, dans lequel deux jeunes filles sont transformées en couleuvres d’eau. Chaque dimanche, elles allaient nager et jouer ensemble dans le lac alentour, nues, sans pudeur. Les hommes de leur village les espionnaient et les mettaient en garde contre le péché, tout en ignorant leur propre lubricité et leur hypocrisie, comme il est de coutume pour les hommes. Les jeunes filles ne les écoutaient pas, alors les hommes vinrent les enlever, dans l’intention de sauver leur pureté – mais ils découvrirent qu’elles avaient été transformées en serpents d’eau, leurs longues chevelures et leurs têtes de filles accolées à des queues de serpents reptiliennes et sinueuses. Cette histoire, teintée de valeurs chrétiennes colonialistes, était censée être un avertissement sur les conséquences de ces comportements dominicaux immoraux. Mais ces valeurs ne reflétaient pas la vérité du dénouement. J’étais convaincue que les deux jeunes femmes étaient libres, plus libres que je ne pourrais jamais l’être. Je leur enviais leur capacité à glisser hors de l’emprise de ces hommes. Je voyais leur transformation comme un don, afin qu’elles puissent jouer dans l’eau pour toujours, sans être soumises aux besoins des hommes ou au calendrier d’un Dieu moralisateur.

Je relisais les pages du conte de Passamaquoddy toutes les nuits avant de m’endormir, et me demandais si je rencontrerais une amie, un jour, et si nous nous entremêlerions en serpents d’eau. Où dormait-elle chaque nuit, sans moi ? Et où dormirions-nous, chaque nuit, ensemble, après notre transcendance ?

J’avais abandonné mes lectures quotidiennes sur les sirènes en entrant à l’école primaire. Il n’y avait pas de place pour les illustrations ou les contes dans le système éducatif américain, englouti par le canon de mâles blancs décédés. L’organisation stricte de l’école et des devoirs et l’existence générale en tant qu’humaine m’usaient, mais pas totalement : je n’ai jamais oublié mes sirènes. De l’extérieur, j’étudiais. De l’intérieur, je me languissais de l’apesanteur de l’eau, d’être aussi libre que les êtres aquatiques qui peuplaient mon imagination.

Nous n’avions pas les moyens d’avoir une piscine dans le jardin, alors j’avais supplié ma mère de me laisser intégrer un club de natation. Elle avait refusé pendant une année entière, persuadée que le piano était la voie à suivre pour moi, jusqu’à ce qu’elle lise un article qui avait fait le buzz en ligne sur les meilleures activités extrascolaires pour apprendre aux enfants à gérer leur emploi du temps. Armée des conseils de l’article racoleur, elle avait capitulé face à mes supplications : dans l’éventualité où je parviendrais à me qualifier pour rejoindre l’équipe même sans expérience préalable, elle avait repoussé les réparations de la voiture afin d’économiser en vue de payer les cotisations du club. Il semblait plus important pour elle que j’apprenne la gestion du temps plutôt qu’elle conduise en sécurité. Et elle n’avait pas besoin d’expérience athlétique aux États-Unis pour comprendre que pratiquer un sport coûtait cher. Toutes les activités extrascolaires représentaient des lignes supplémentaires dans son budget mensuel, et pourtant, toutes étaient nécessaires à mon avenir.

">

">