La Monture de Carol Emshwiller sort ces jours-ci en librairie. Mais savez-vous qui est l’autrice de ce superbe roman ? Avec Argyll, nous avons décidé d’essayer de vous la faire connaître un peu mieux au travers de plusieurs épisodes d’articles publiés sur ce blog. Après avoir fait la connaissance d’Ed Emshwiller et du contexte familial dans lequel vivait Carol et sa famille, voici venu le temps de laisser la parole à Carol, avec un discours qu’elle prononça à la WisCon (première et seule convention de science-fiction féministe au monde) en 2003, alors qu’elle en était l’invitée d’honneur… qui fait le contrepoint parfait de l’article de Susan Emshwiller sur son père, et nous apprend à le relativiser avec une perspective intime. On y apprend notamment toutes les difficultés qu’elle a pu avoir à être une femme, créative et artiste de surcroît ! Bonne lecture et, surtout, n’oubliez pas de vous procurer La Monture, un roman éblouissant traduit par Patrick Dechesne, à sa sortie le 1er octobre !

Traduction (en amateur !) : Xavier Dollo

“La WisCon est ma convention préférée. Il n’y en a pas deux comme elle et c’est la plus amusante de toutes.

Au vu du contexte actuel, je pense que je devrais prononcer un discours politique1. Ou un discours écologique. Mais ce n’est ni le lieu ni le moment. Le sujet, c’est moi et l’écriture. Pour être déjà venue, j’ai pu entendre ici trois ou quatre discours d’invités d’honneur. Je ne me souviens pas de tous avec exactitude, mais il me semble que ces écrivains honorés par la Wiscon étaient tous de bons élèves. Eh bien, aujourd’hui, je vais vous parler d’une mauvaise élève. Car toute ma vie je fus une mauvaise élève. Et, peut-être cela vous surprendra-t-il, je détestais surtout écrire. Je trouvais cela trop difficile.

Une des raisons pour lesquelles j’étais une si mauvaise élève est que, enfant, je faisais des allers-retours de et vers la France. Fut un temps, ils avaient lieu tous les deux ans. J’avais huit ans en France, neuf et dix ici, puis onze en France, douze ici, etc.

À huit ans, j’ai été lâchée dans une école de campagne à deux classes et personne ne parlait anglais à part moi et mon frère. Je n’étais pas très ouverte à l’idée d’apprendre le français et je n’avais pas vraiment conscience de ne pas être comprise. Je pense avoir tout de même fait quelques efforts et mon français s’est un peu amélioré. Ma fille a vécu la même chose lorsqu’elle a emmené mon petit-fils de onze ans au Pérou. Il avait rencontré là-bas un garçon de son âge et ils jouaient ensemble, l’un parlant espagnol et l’autre anglais. Ils ne semblaient pas se rendre compte qu’ils ne parlaient pas la même langue.

Donc, en effectuant de tels allers-retours, à l’école, j’étais désespérément embrouillée. Je ne peux pas, même encore maintenant, épeler grand-chose en français. Je me souviens des mots exacts qui m’ont fait décider que je ne pouvais pas apprendre la langue et j’ai donc abandonné : adress/adresse et syrup/sirop. J’ai pensé « eh bien, si c’est comme ça que vous épelez l’adresse, alors je ne peux rien apprendre ; pourquoi essayer ? ». J’ai arrêté. Je pense que j’avais onze ans. C’était comme si un rideau tombait devant moi et que je ne m’en souciais plus. J’ai réussi à m’en sortir avec des C et quelques D. À l’université, j’ai échoué en première année d’anglais ; j’ai dû recommencer, et j’ai à nouveau presque échoué. Ai-je dit que mon père était professeur de linguistique à l’Université du Michigan ?

Désormais, les études et la recherche sont mes activités préférées, juste après l’écriture. Je sais que c’est aussi vrai pour la plupart d’entre vous. Maintenant, écrire a ma préférence parce que c’est l’activité la plus difficile que je connaisse. C’est pourquoi j’aime les intrigues et les histoires. J’adore l’habileté qu’il faut déployer pour tout assembler. Ne le dites à personne, mais je pense que l’écriture de nouvelles est plus difficile que la poésie. Encore plus dure que celle de sonnets.

En France mon frère et moi sommes restés environ un an à chaque voyage et, généralement, dans des endroits différents, mais toujours avec la même amie française. Mes parents et mes petits frères sont restés à Oxford, en Angleterre, et plus tard à Fribourg, en Allemagne. Mon frère et moi étions donc seuls, mais cette Française était une bien meilleure mère que la mienne. Ma mère lui rendait visite de temps en temps et l’observait dans son quotidien. Elle a appris à devenir une bonne mère grâce à elle.

Le temps d’une année, mon frère et moi avons vécu dans un château qui avait une dépendance intérieure, un petit trou bien serré pour deux en bas. Peu nous importait car heureusement la femme de chambre bretonne vidait les pots de chambre tous les matins. L’endroit possédait un grand salon garni de statues de marbre qu’on ne pouvait utiliser l’hiver car impossible à chauffer. Les seules parties chaudes de la maison étaient la petite salle à manger, une salle de jeux pour mon frère et moi et la cuisine. Selon notre présence, la bonne y portait, de pièce en pièce, de petits poêles.

À un autre endroit où nous sommes restés, une petite maison, vous deviez gravir une berge à l’extérieur et vous alliez pisser dans un trou qui aboutissait dans une cuve. Quand elle était pleine, le contenu était pulvérisé dans les champs.

Je n’ai pas été très attentive à l’école mais j’ai beaucoup lu. Tarzan et John Carter de Mars, mais surtout Zane Gray2 et Will James3. Mes parents et mes frères partaient le week-end et moi je restais à la maison pour lire. Je ne lisais jamais de livre pour « fille ». J’ai trois frères et j’ai toujours voulu être comme eux, un garçon. Dans ma famille, le sexe fort était masculin, aucun doute là-dessus. Ainsi, j’ai été élevée comme un garçon défectueux, pas comme une fille.

Je ne me serais jamais abaissée à lire un livre comme Little Women4. Je n’étais pas encore mature. Maintenant, j’ai bien changé.

Toutefois, j’étais plus libre que mes frères parce que je n’avais pas leur importance. Les garçons avaient trois choix : devenir avocats, médecins ou professeurs. Moi, peu importait ce que je ferais.

En écrivant mon western, Ledoyt, je m’amusai de bien des façons. Je pouvais devenir un cow-boy et je pouvais être un homme. Comme Flaubert disait de Mme Bovary, Ledroit, c’est moi5. Et je pouvais l’écrire exactement comme je l’imaginais quand j’étais au lycée.

Je détestais tout ce qui concerne l’écriture jusqu’à ce que je rencontre, grâce à mon mari Ed, le milieu de la science-fiction. Les auteurs de SF parlaient d’écriture comme si cela pouvait s’apprendre et comme si tout un chacun pouvait y arriver. Grâce à Ed, j’ai appris à connaître (et à aimer) le monde de la SF et je voulais m’y connecter. J’ai vendu mes premières histoires dans la foulée, d’abord aux plus pulps des pulps. Plus tard, j’ai pris des cours à la Nouvelle École. Là, le poète Kenneth Koch est indéniablement celui qui m’a le plus appris.

D’ailleurs, tout ce que j’ai appris m’a d’abord bloquée. Ce n’est que six mois après les cours de Kenneth Koch que j’ai enfin pu écrire. J’avais tellement emmagasiné que je devais prendre le temps de tout assimiler. Je ne pouvais dire à personne ce que j’avais appris au juste. J’ai essayé, juste après les cours. Mais ce que vous apprenez est une sorte de secret, une expérience à vivre.

J’ai également beaucoup appris des ateliers de science-fiction Milford6. Et surtout de l’auteur et éditeur Damon Knight.

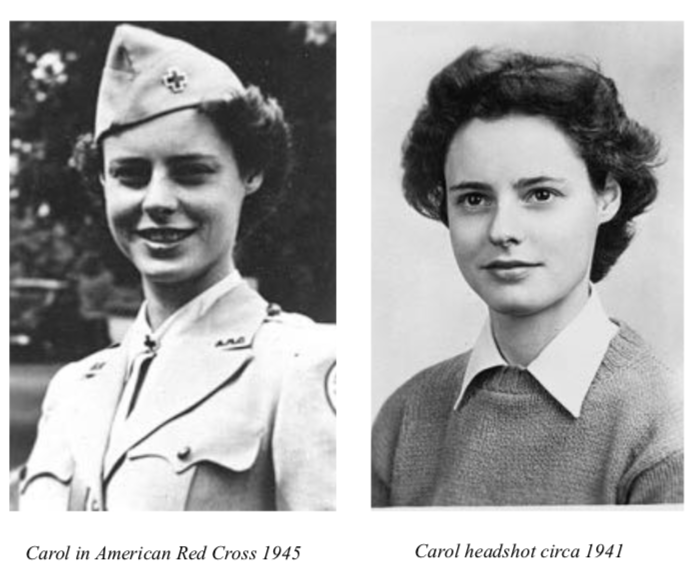

Ces derniers temps, j’ai écrit beaucoup de récits de guerre. Je veux en partager les raisons. Quand j’ai commencé l’université, les hommes étaient déjà sollicités par l’armée américaine pour aller à la guerre (La Deuxième Guerre mondiale). Tous les jours, nous regardions dans le journal pour y découvrir lequel de nos professeurs avait été appelé. Bientôt, la plupart des hommes furent partis. Bien que je sois plus ou moins pacifiste, je voulais savoir ce qui se passait. Je voulais vivre ce que ma génération vivait alors j’ai rejoint les rangs de la Croix-Rouge.

Comme je parlais français, je fus envoyée en Italie. Je distribuais du café et des beignets, je chapeautais un club, je recrutais des filles pour de la danse… et je supervisais une petite bibliothèque de livres de poche.

Au moment où je suis arrivée à Naples sur un navire de transport de troupes, la guerre se terminait. J’y ai vu la désolation plus que la guerre elle-même. J’ai pris un premier poste sur l’île de Capri dans un lieu de repos et de détente. Je ne me souviens pas y avoir travaillé une seule fois. J’ai surtout joué au pinochle7 avec les gars et dirigé quelques randonnées sur les falaises. Plus tard, j’allai à Tarcento près de la frontière yougoslave. Quel que fût le lieu, je ne portais jamais mon uniforme de la Croix-Rouge. Là-bas, j’ai vu à quel point certains soldats américains (pas beaucoup) pouvaient être ignobles avec les Italiens. Certains de nos soldats m’ont craché dessus et insulté parce qu’ils pensaient que j’étais italienne. Ils m’ont affublé de noms d’oiseau que je n’avais jamais entendus jusque là et que je n’ai plus jamais entendus depuis. À Capri, juste pour le plaisir de la destruction, des gars s’y mettaient à plusieurs pour abattre les murs épais des maisons. À Tarcento, je me souviens avoir enfin travaillé. J’ai conduit un camion. J’ai adoré ça.

Je suis donc allée à l’école de musique, puis à la guerre, puis à l’école des beaux-arts, où j’ai rencontré Ed Emshwiller. En fait, nous nous sommes rencontrés devant une femme nue – en classe de dessin. Une fois notre mariage acté, nous sommes partis en France et pendant un an nous avons étudié aux Beaux Arts. En été, nous avons entrepris un tour d’Europe à moto.

À notre retour, Ed a débuté comme illustrateur de science-fiction, puis s’est orienté vers la peinture expressionniste abstraite et la réalisation de films expérimentaux. Nous nous sommes influencés mutuellement. De mon côté, j’ai développé une écriture plus expérimentale et j’ai participé à ce que certains ont appelé la New Wave de la science-fiction. C’était il y a très longtemps. Maintenant, je l’appelle Old Wave !

Kafka est mon écrivain chouchou. J’aime ses nouvelles, plus que ses romans. Même si je n’adore pas toutes ses histoires courtes, mes favorites sont Un artiste de la faim, Joséphine, la chanteuse ou le folk de la souris et Rapport pour une académie, que j’ai imitée dans Report to the Men’s Club8. J’apprécie Kafka parce que ses histoires ont un écho au-delà de l’histoire. Et j’aime quand il n’est pas tout à fait possible de mettre le doigt sur toutes les significations d’un texte. Ce qu’il vous livre est plus de l’ordre de la sensation. J’ai récemment entendu un écrivain à la radio suggérer que les histoires devraient toutes être comme les icebergs, la majeure partie de leur structure sous la ligne de flottaison.

J’ai écrit beaucoup d’histoires sans échos, tous mes premiers travaux sont dans ce cas, mais ces histoires ne m’intéressent plus.

Jim Gunn9 a dit la chose la plus gentille dont j’ai connaissance sur mes récits de science-fiction. Il a écrit que mes histoires « éloignaient le quotidien ». C’est ce que j’apprécie le plus avec la science-fiction. Vous pouvez rendre le quotidien étrange. Vous pouvez voir l’ordinaire avec un œil neuf. Parfois avec un oeil extraterrestre. Vous pouvez écrire sur l’ici et maintenant et parvenir à faire imaginer au lecteur que nous sommes des créatures étranges. Ce que nous sommes bel et bien.

En imaginant ce discours, j’ai analysé ma façon d’écrire avec plus de d’attention que d’habitude. Je constate que la raison pour laquelle je travaille sur une histoire, en premier lieu, c’est mon besoin « d’étrangler le quotidien ». J’estime que c’est aussi la meilleure raison d’être de la science-fiction, même si j’en apprécie d’autres qualités. Certaines d’entre elles me plaisent beaucoup, mais pas autant.

Je découvre, dans mes nouvelles histoires de guerre, que je peux glisser des commentaires anti-guerre par le biais de la science-fiction, et cela d’une façon que je ne pourrais jamais utiliser si je ne les plaçais pas dans une sorte « d’entre-deux ». Mon histoire Repository10 aurait été impossible sans une prémisse de science-fiction, qui permet d’effacer les souvenirs du soldat afin qu’il ne sache plus dans quel camp il est.

De plus, je n’aime pas écrire sur une guerre, un lieu ou une époque en particulier. Je préfère universaliser mes récits. Placez-les dans un entre-deux, faites-le pour toutes les guerres. La science-fiction est parfaite pour ça.

Beaucoup de lecteurs sont fascinés par la science-fiction à cause des gadgets, des inventions, des trucs bizarres et des extraterrestres, et c’est vrai que c’est amusant et que ça demande beaucoup d’imagination, mais j’ai une nette préférence pour les histoires avec peu d’éléments de ce genre.

Damon Knight m’a peut-être fait un lavage de cerveau. C’est-à-dire de m’avoir convaincue d’avoir le moins d’éléments de SF possible dans mes histoires. J’obéis à cette règle mais pas à sa deuxième. Il disait que si une histoire peut être racontée d’une manière non SF, alors il faut absolument la raconter de cette manière. Il a oublié que si vous voulez être un écrivain de science-fiction ou de fantastique, alors tout peut-être écrit.

J’enfreins donc toujours sa deuxième règle. On peut tous l’enfreindre, à mon avis.

J’ai aussi un problème avec ces histoires où des événements étranges, un peu comme du deus ex machina, continuent d’apparaître au fil de l’intrigue. Si quelque chose peut survenir à tout moment sans logique, où est le suspense ? Damon Knight l’a écrit : c’est comme cette vieille blague sur la deuxième chaussure qui doit tomber. Quelqu’un vivant dans l’appartement au-dessus de quelqu’un d’autre va se coucher, enlève sa première chaussure et la laisse tomber durement sur le sol. Puis il se rend compte qu’il a fait beaucoup de bruit pour son voisin du dessous. Alors il pose très soigneusement la deuxième chaussure, sans un bruit. Plus tard, son voisin vient frapper à la porte et s’exclame : « Mais pour l’amour du Ciel, laissez tomber votre deuxième chaussure !»

Dans mes cours, je dis toujours : assurez-vous de laisser tomber la première chaussure pour que le lecteur puisse attendre la seconde. Les premières chaussures sont aussi importantes que les deuxièmes chaussures. Je considère qu’écrire c’est laisser tomber beaucoup de premières chaussures.

Mon écriture a complètement changé après le décès d’Ed. Mes raisons d’écrire aussi. Mes enfants étaient dispersés un peu partout, mon mari était mort mais… j’avais besoin d’une famille. Alors je me suis créé des enfants, des adolescents et un mari avec qui vivre. J’ai vécu avec eux dans mes deux westerns, Ledoyt et Leaping Man Hill11, d’une manière très différente de mes écrits antérieurs. Durant cette période, ces personnages m’étaient beaucoup plus réels que mes amis. Je n’allais nulle part. J’écrivais.

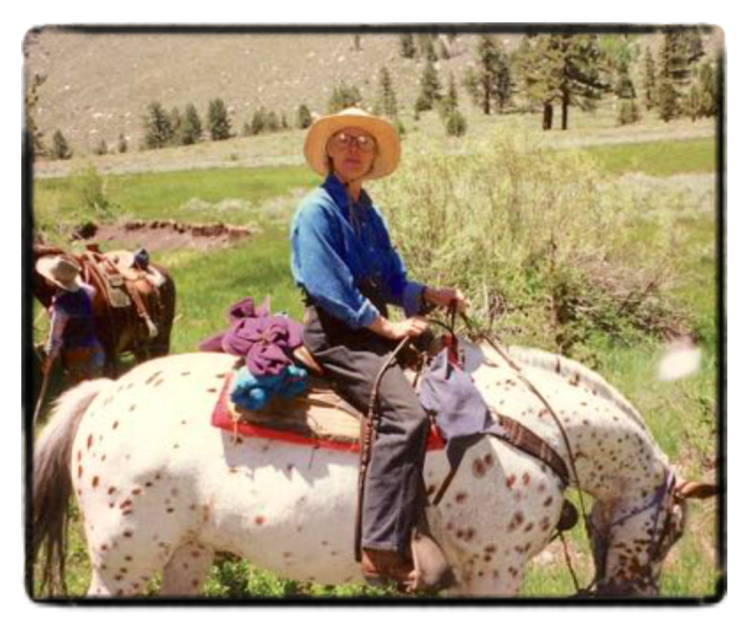

Ledoyt, Leaping Man Hill et aussi The Mount sont également liés à un autre grand changement dans ma vie. Une de mes filles m’a dit quelque chose de très important, juste après la mort d’Ed. Elle m’a dit de faire quelque chose que je n’avais jamais pu faire dans ma vie. Elle ne pouvait pas venir avec moi mais elle a contribué à me faire aller vivre dans un ranch. Au début, je n’arrêtais pas de lui dire : « Je n’aime plus les chevaux. ». Là-bas, je n’arrêtais pas de dire: « En réalité, c’est plus la tradition que j’aime, tout le savoir des éleveurs. Comment ils sortent pour travailler, comme des navires en pleine mer, avec simplement ce qui est attaché à leurs selles. ». Je n’avais jamais vécu dans un ranch auparavant. Je n’en connaissais rien. Maintenant je dis enfin que j’aime à nouveau les chevaux.

Grâce à Ledoyt, je suis redevenu cette jeune fille de 12 ans. Je dessinais pour le roman exactement comme je dessinais dans mes cahiers de collège. Ma vie durant, j’ai tellement aimé la recherche que je ne pouvais pas l’oublier. Ainsi, les recettes ou les informations médicales de l’époque où se déroule Ledoyt sont authentiques. C’était mon premier vrai roman. Le précédent, Carmen Dog12 ressemble plus à une série d’histoires courtes et, comme dans The Perils of Pauline13, chaque nouvelle aventure lui cause plus de problèmes, jusqu’à la fin. J’étais si troublée à l’idée d’écrire un vrai roman, en écrivant Ledoyt et Leaping Man Hill, que pour le premier je me souviens d’avoir aligné toutes les scènes et chapitres en rang sur le sol en essayant de me décider de l’ordre à appliquer. Mais après Ledoyt, Leaping Man Hill est sorti comme une flèche de son arc. Pourtant, certaines personnes diront qu’elles préfèrent le bordel ambiant de Ledoyt.

Plus tard, dans ma résidence d’été en Californie, j’ai suivi plusieurs cours sur la psychologie des animaux de proie, des cours de psychologie sur à peu près tous les animaux en réalité. Ils traitaient de la façon dont nous, en tant que prédateurs vivant notre vie avec des prédateurs tels que les chats et les chiens, percevons et comprenons les prédateurs et en savons finalement très peu sur ce qu’est d’être une proie.

J’ai utilisé ce savoir pour écrire Ledoyt, mais aussi et surtout mon roman La Monture. J’ai insisté sur les différences entre proie et prédateur. J’ai imaginé qu’il serait intéressant d’écrire sur une proie chevauchant un prédateur plutôt que l’inverse. Nous qui ne pouvons ni très bien sentir ni très bien entendre, nous qui ne pouvons voir que de face, chevauchés par une créature qui a un champ de vision circulaire, et peut entendre et sentir bien mieux que nous…

Une anecdote amusante à propos de ces classes de psychologie : seuls des éleveurs y venaient. Des gens avec beaucoup de chevaux et beaucoup de vaches et avec de grands chapeaux qu’ils n’enlevaient jamais !

Si je ne m’étais pas mariée, je pense que jamais je n’aurais écrit quoi que ce soit. Je viens d’une famille nombreuse, pleine d’entrain, bruyante. Nous étions toujours à rire, bavarder et se disputer. Mon père pensait que se disputer, c’était aussi s’aimer. Du coup, je me sentais si seule quand je me suis mariée, que je ne savais pas quoi faire. Un temps, j’ai continué à travailler dans le milieu de l’art, mais après avoir rencontré les gens de la SF, j’ai voulu les rejoindre.

J’étais une jeune fille rêveuse, mais quel enfant ne l’est pas ? Mes parents m’ont laissé tranquille. Ils ne s’inquiétaient ni de mes mauvaises notes ni de mes devoirs. Ils m’ont laissé être ce que je voulais être. Pas simplement parce que j’étais une fille. D’ailleurs, ils ne s’inquiétaient pas plus pour les garçons. Ils ont toujours su que nous finirions par nous débrouiller, et tout le monde l’a fait. Sauf qu’avec moi, cela a pris très, très longtemps.

J’ai attendu l’âge de trente ans et mon premier enfant pour me mettre à écrire. J’en ai eu trois, alors j’ai dû me battre pour avoir du temps. Souvent, je sentais que j’étouffais. Je n’ai jamais vraiment eu le temps d’écrire jusqu’à ce que mon mari déménage en Californie pour enseigner à Cal Arts. Pendant environ neuf ans, nous avons eu une relation longue distance, de côte ouest à côte est. Nous avons beaucoup travaillé, tous les deux, de cette façon-là.

Cette conférence est certainement fréquentée par quelques mères, qui ont peut-être le même problème qui m’a affectée. Ainsi, j’ai cherché à savoir ce que ressentaient mes enfants avec une mère qui avait toujours beaucoup de difficultés à écrire.

Je leur ai posé la question.

Une de mes filles m’a répondu : « Avoir toujours à la maison une mère et un père artistes rendait l’art naturel, décontracté. C’était intégré à notre vie. Cela nous a permis aussi, enfants, d’aller nous-mêmes vers l’art. »

Une autre m’a écrit : « Entendre le son de la machine à écrire, le soir en allant se coucher, savoir grâce à cela que sa mère est là, avait quelque-chose de rassurant. » Elle a également déclaré: « Nous avons su, bien après, que maman nous mettait au lit plus tôt que les autres enfants. »

Mon fils, quant à lui, m’a écrit : « Je me souviens d’une mère inspirante, dont j’étais très fier. . . . sans elle, je n’aurais jamais essayé moi-même d’écrire. ».

Son message disait aussi combien il était injuste qu’Ed puisse jouir de son art sans tracas tandis que je devais lutter pour obtenir une seule minute. Mon fils aurait tout à fait sa place ici, à la WisCon.

Je veux remettre les pendules à l’heure à propos du fait que j’aurais écrit dans un parc pour enfants. Je ne l’ai pas bien expliqué… et ne l’ai jamais fait. Voilà : vous placez votre bureau dans le coin d’une pièce. Vous démontez un coin du parc et vous l’ouvrez. Retirez le plancher et fixez le tout aux murs, de chaque côté du bureau. La zone sera trois fois plus grande que le parc de jeu. Les enfants seront enfermés et ne seront pas assez grands pour atteindre vos papiers. Mes enfants se suspendaient à la clôture et me parlaient. Mais ils n’ont ni crié ni hurlé, comme cela a pu être écrit. Après tout, j’avais appris à materner avec cette Française qui, enfant, s’occupait de moi et de mon frère. Je n’étais pas aussi douée qu’elle, mais pas si loin non plus. Mes enfants sont passés en premier. Ils étaient heureux. J’étais celle qui ne l’était pas. J’étouffais là-bas. Mais maintenant j’ai le temps d’écrire.

Sauf quand je dois rédiger un discours.”

Carol Emshwiller.

1 En 2003, notamment, a lieu la deuxième Guerre du Golfe.

2 Auteur américain qui donnait une image idéalisée du grand ouest, dans des romans d’aventure. On lui doit notamment Riders of the purple sage (1912), adapté au cinéma par Frank Lloyd en 1918 avec William Farnum et Mary Mersh.

3 Auteur américain. Son œuvre la plus connue semble être Smoky, western équin pour lequel il obtient la médaille Newbery, récompensant une œuvre jeunesse.

4 En français : Les quatre filles du docteur March, roman de Louisa May Alcott.

5 En français dans le texte.

6 Fondés notamment par Damon Knight, au milieu des années 1950, à Milford en Pennsylvanie.

7 Un jeu de carte typiquement américain.

8 2002 pour l’édition originale chez Small Bear Press, nouvelle non traduite en France.

9 James E. Gunn, 1923-2020.

10 2003, parue dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Non traduite en français.

11 Non traduits.

12 1988, The women’s press. Non traduit en France.

13 Il semble qu’ici Carol Emshwille parle d’une série franco-américaine réalisée par Louis Gasnier et Donald MacKenzie. Série de 1914 en 20 épisodes, dont la star était l’actrice Pearl White (actrice mais aussi cascadeuse émérite).

">

">