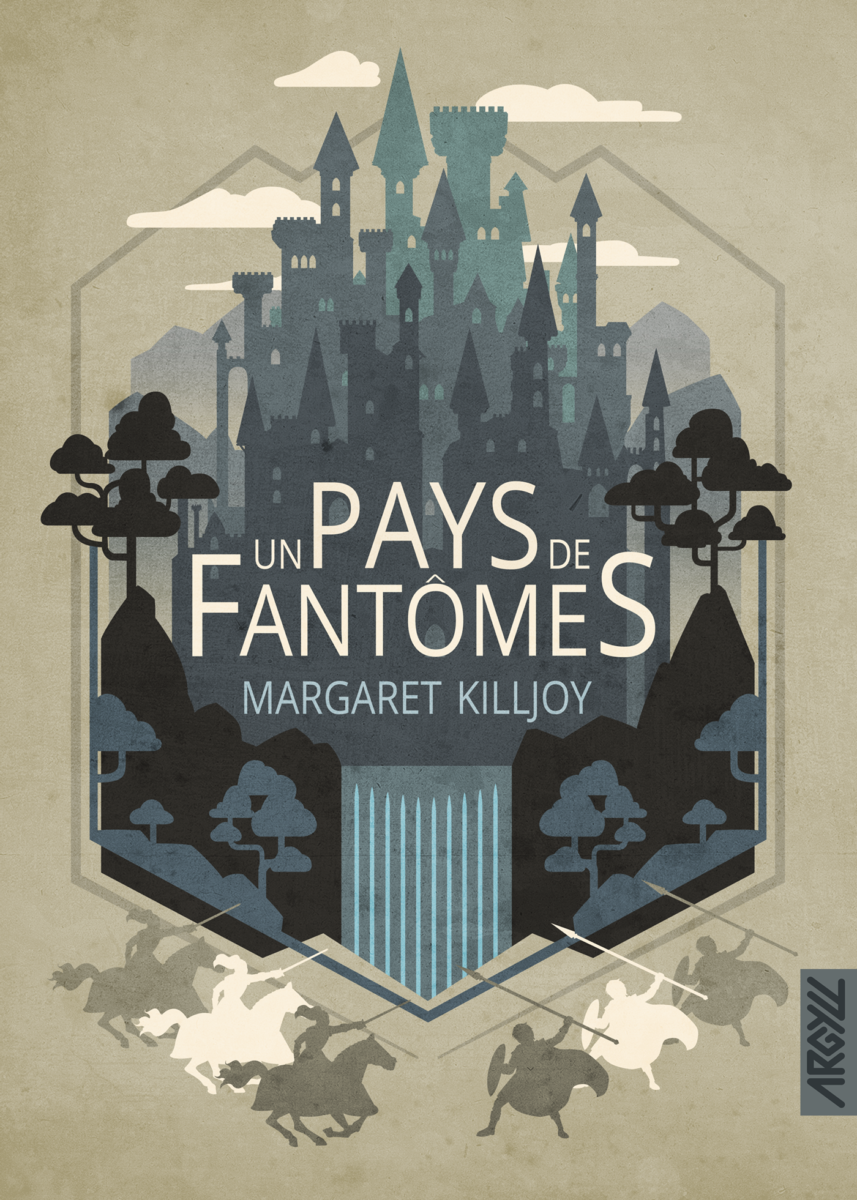

A deux mois de la parution du roman, voici les premières pages de Un Pays de fantôme, un roman de l’autrice américaine Margaret Killjoy, sur lequel toute l’équipe d’Argyll a flashé.

Xavier Collette signe la couverture, Patrick K. Dewdney la préface et Mathieu Prioux la traduction.

Bonne lecture toutes et à tous.

Chapitre 1

« L’homme sous le haut-de-forme » : voilà comment je comptais intituler cette rubrique, lorsque les directeurs de la Gazette de Borol me l’avaient confiée. Quarante, peut-être même cinquante pouces de colonne par semaine, six mois durant, sur Dolan Wilder, « le conquérant de la Vorronie ». Dolan Wilder, l’énigmatique jeune loup issu de l’armée impériale de Sa Majesté, célèbre pour son audace militaire à la « Après moi, chargez ! » Celui qui avait revendiqué plus de kilomètres carrés au nom du vert et or que quiconque depuis un siècle.

J’étais fin prêt à décrire sa mâchoire couverte d’une barbe rêche, ses boucles noires, son goût pour le brandy et sa clémence pour les ennemis vaincus. On m’avait demandé de réserver au moins deux pouces de colonne à son ton bourru mais amical. Le portrait que je devais dresser était celui d’un homme froid, insensible, dont le cœur ne battait que pour le service, le Roi, et la gloire de l’Empire borolien.

Au lieu de cela, hélas, je l’ai vu mourir. Mais c’est sans importance ; de tous les traits qu’on m’avait demandé de lui attribuer, il n’en possédait qu’un petit nombre et ceux qu’il avait réellement ne lui réussissaient pas. Laissez-moi plutôt vous parler de Sorros Ralm, simple milicien, et du pays de Hron. Je doute que vous puissiez lire mon compte-rendu dans la Gazette.

Pour un journaliste doté de mon tempérament aventureux et de mon ambition affichée, c’était une mission de rêve. Je mentirais en prétendant que je n’étais pas sur un petit nuage lorsque le rédacteur en chef, M. Sabon, m’avait appelé dans son bureau enfumé pour m’annoncer qu’il m’envoyait sur le front, où j’allais être intégré à la garde d’honneur de Wilder.

« Je vais être franc avec vous, Dimos », m’avait-il dit dans ce souffle court et maladif qui le caractérisait. « Nous ne vous confions pas ce travail parce que vous êtes le meilleur. Certainement pas. C’est une tâche importante mais dangereuse, et vous êtes le meilleur reporteur que nous puissions nous permettre de perdre.

— Je comprends », avais-je répondu en toute franchise. La place intermédiaire que j’occupais au sein de l’écurie des journalistes m’était rappelée quotidiennement depuis ma rétrogradation.

« Je sais que vous aimez faire éclater la vérité, avait-il continué, vous êtes un honnête homme. Et cela tombe bien : nous sommes un journal honnête. Mais je ne veux pas vous voir faire de vagues pour le plaisir.

— Entendu.

— Je suis sérieux. Regardez-moi dans les yeux et jurez-moi que tout ça, c’est du passé.

— Je vous le promets. » Et je suis convaincu qu’à ce moment-là, je le pensais réellement.

« Bien. Parce que c’est une mission essentielle. Capitale, même. Menez-la à bien et toute la ville connaîtra votre nom. »

Là-dessus, au moins, il disait vrai.

J’ai quitté son bureau le menton relevé et le moral excellent, j’ai descendu les escaliers d’un pas léger et je suis retourné à ma table, au milieu des autres planqués. J’ai mis mon chapeau melon et mon manteau, et je suis sorti dans les rues de Borol ; comme d’habitude, le soleil hivernal rasant peinait à transpercer de la moindre étincelle de chaleur le brouillard glacial qui remontait depuis la baie avec ses vapeurs industrielles et nauséabondes.

Je prêtais une attention particulière à la ville, ce jour-là, sachant que je m’en irais bientôt. Je partais pour les étendues sauvages, à la frontière de l’empire et de la civilisation, et laissais derrière moi le confort et la raison de la capitale de Sa Majesté. À tout juste dix pas de ma porte, j’ai trébuché sur une gamine des rues à qui la faim ou le vice avaient fait perdre connaissance.

Je sais que la plupart de mes lecteurs n’ignorent rien des conditions de la classe ouvrière ni de celles de la classe moyenne de Borol, aussi ne m’attarderai-je pas trop longtemps sur les détails de cette promenade, mais j’espère que vous me pardonnerez ces écarts en ce qu’ils offrent un parfait contraste avec Hron et le monde que je n’allais pas tarder à découvrir.

Ma balade m’a conduit à travers les docks et leurs horribles contingents de racoleurs et d’officiers corrompus puis dans le quartier où l’on empaquette la viande, là où les voix se confondent avec les glapissements d’agonie du bétail. J’ai traversé le square Strawmarak, où les demeures des nobles et des marchands jouxtent le théâtre, préservées de la colère populaire par des policiers armés de matraques et de pistolets. J’ai longé le parc Royal où, dispersées au milieu des boulaies, se tenaient les miséreuses à qui il ne restait plus rien à vendre que leurs faveurs sexuelles et qui ne pouvaient même pas s’offrir un abri. J’ai croisé les hommes au travail et les désœuvrés, les enfants jouant à des jeux tels que « fauche un porte-monnaie ou tu ne manges pas ce soir », les annonceurs, les musiciens, les maraudeurs et les serviteurs, les éclopés, les mendiants et les prostituées, les dandys, les combats de rue, les lamentations, la peine et aussi la joie singulière qu’on peut trouver jusque dans les lieux les plus incongrus.

En un mot, j’ai traversé Borol. Il ne m’est même pas venu à l’idée que je pourrais regretter cette ville.

Je payais le loyer au mois dans une maison de rapport, ce qui impliquait de dire adieu à mon logement. Pour être honnête, ça n’a pas été trop difficile : il était loin, le temps où je m’attachais à l’endroit où je passais mes nuits. De plus, je ne possédais presque rien, car la chambre était meublée et j’empruntais tous mes livres à la bibliothèque.

Mes trois costumes sont entrés dans ma malle de voyage – il était peu probable que je les porte, là où j’allais, mais je n’avais nulle part ailleurs où les mettre. Mes sous-vêtements et la plus grosse part de mes effets personnels ont fini de remplir mon bagage.

Dans ma sacoche, j’ai fourré ma pipe et mon tabac, un journal, mes documents de voyage ainsi que, enveloppé dans un foulard en coton – le seul souvenir qu’il me restait de ma mère –, un poing en laiton. Celui-ci était sans doute aussi dérisoire qu’un couteau au milieu d’une fusillade, mais son poids et sa fermeté semblaient bien suffisants pour affronter le vaste monde.

À dire vrai, ce devait être la première fois que je quittais la péninsule. J’étais journaliste depuis cinq de mes vingt-trois années de vie, mais voici comment s’effectuaient les rapports coloniaux à la Gazette : il suffisait de musarder devant un bureau en attendant de lire la bande de message codé sortant du télégraphe. Certes, je parlais quatre langues et, oui, je transformais les simples communiqués en ce que j’espérais être des récits à la fois informatifs et captivants, mais on ne nous appelait pas les « planqués » sans raison : presque tous nos correspondants à l’étranger vivaient en fait en métropole.

La Chambre de l’Expansion elle-même supervisait le reportage sur Wilder, aussi m’avait-on fourni une cabine en seconde classe à bord du convoi ferroviaire de Sa Majesté Tores, un train de luxe à double largeur qui rejoignait le continent par voie terrestre. C’était effectivement le chemin le plus long pour la Vorronie, mais le Conseil n’avait pas lésiné sur les livres mis à ma disposition, et ces quelques jours de trajet supplémentaires me donnaient le temps de parcourir les dizaines de milliers de mots déjà couchés sur papier concernant les exploits de notre héros national.

J’ai passé la dernière heure du jour à contempler la beauté idyllique et proverbiale de la campagne borolienne filer à toute allure devant ma fenêtre, puis j’ai tourné mon attention vers la tâche qui m’attendait.

« Notre pays est en danger », commençait la missive du Conseil. « Le soutien populaire envers la politique expansionniste fléchit, nous laissant vulnérables. »

Les directives continuaient en expliquant que, depuis la reddition de la Vorronie et la signature du traité de Sotosi, l’enrôlement était en berne. Une page entière décrivait l’abondance de fer et de charbon sous la chaîne des Cerracs, et une seconde énonçait pourquoi il était de notre devoir d’apporter les fruits de la civilisation aux quelques villes et villages disséminés dans cette région. Ce dont le pays avait besoin, concluait le Conseil, c’était d’un héros pour inciter au recrutement : un héros tel que Wilder.

« L’homme sous le haut-de-forme » était né dans la pauvreté et s’était extrait de la fange grâce à son travail acharné, à son patriotisme et à une voix grave qui imposait le respect, atteignant le rang de général d’armes par la seule force de sa volonté et de sa bravoure. Les trois épais volumes dans ma malle de voyage en attestaient.

Difficile de me rappeler comment je voyais cette mission, à l’époque. J’aimerais pouvoir dire que je savais à quel point tout ça, c’était du pipeau. J’avais probablement écrit des milliers de pouces de colonne dans la Gazette à propos des conditions d’existence que partageaient la plupart des Boroliens avant qu’on ne me relègue à toiser le télégraphe, et il était clair à mes yeux que la guerre vorronienne n’avait apporté que la mort à ceux assez stupides pour s’enrôler ou assez malchanceux pour être conscrits. Sans surprise, la victoire n’avait ramené aucun cadavre à la vie.

J’admets cependant avoir pensé que cette fois-ci pût être différente. Nous ne partions pas en guerre : nous allions coloniser les montagnes. Nous nous efforcions d’offrir à l’arrière-pays l’accès aux ressources.

Exprimer mon opinion ne faisait pas partie de mon travail. J’avais essayé, une fois, simplifiant à l’excès certains aspects de la situation, et j’avais vu de mes propres yeux les ravages que peut provoquer le journalisme moralisateur. J’estimais donc que ce n’était pas à moi de remettre en question l’Histoire elle-même, celle qui remontait aux racines de l’empire. Je ne doutais pas du fait que nous avions un roi (évidemment !) ni que nous obéissions aux chambres et à leurs forces de police (cela va sans dire !). Il allait de soi que nous œuvrions à l’expansion de frontières imaginaires et, naturellement, que nous laissions les capitaines d’industrie accumuler les richesses.

Ce que je ressentais alors n’était peut-être que la joie de m’être vu confier une mission aussi importante.

La nourriture qu’on m’a servie pendant les quatre jours à bord du Tores a coûté plus cher que tout ce que j’avais mangé au cours de ma vie. J’ai savouré des spécialités gastronomiques venues de toutes les colonies ainsi que du reste du monde : cygne rouge farci de Zandie, caviar arc-en-ciel des îles Célestes, cobbler de fruits sauvages d’Ora, anguille frite encore vivante de Vorronie, thiosanthème germée de Dédédéon, et la liste continue.

Même alors, je savais de quoi il retournait. On me graissait la patte, on m’offrait un aperçu du train de vie des élites. La Chambre de l’Expansion s’efforçait de me séduire et je ne devais rien cacher de sa générosité. Mieux encore, j’étais censé montrer toute l’étendue de son raffinement. Parce que quand bien même je réprouverais la décadence de l’aristocratie dans le but d’alimenter la haine des classes, la morale de l’histoire serait toujours : « Les riches ont du goût. Vous devez désirer ce que seule la société impériale peut vous accorder. »

Alors oui, j’ai bu leur scotch et leur brandy, j’ai mangé leurs mets exotiques. Tout était passable. Succulent, même. Cela dit, je croyais à l’époque que la valeur de la nourriture se mesurait à sa richesse et à sa rareté.

Quoi qu’il en soit, j’ai lu chacun de ces livres. Mais je ne ressens pas le besoin de répéter ici ce que j’y ai appris de Dolan Wilder. Il y a bien assez de propagande à son sujet à Borol et je ne tiens pas à en rajouter.

Nous sommes entrés en gare de Tar au point du jour, après une longue route vers le sud ponctuée de claquements métalliques. Le soleil se levait sur la baie et projetait l’ombre serpentine du train sur la mer Sotosi. En laissant porter mon regard par-dessus l’étendue rouge, j’ai ressenti un instant de tranquillité. Les vagues cramoisies luisaient d’une teinte sang et fer, et il était difficile de ne pas songer aux décennies de guerre ni aux centaines de milliers de victimes qui s’étaient vidées de leur sang ou noyées dans ces eaux. Ce sont les algues, bien sûr, qui donnent ces reflets à la marée, mais les algues se gorgent de sang.

J’ai cherché la Borolie de l’autre côté, mais aucune longue-vue au monde ne m’aurait permis d’apercevoir ma patrie, à plus de cent-cinquante kilomètres de là.

J’avais écrit je ne sais combien de mots au sujet de Tar, la capitale de la Vorronie. Pendant deux ans, j’avais couvert la guerre qui s’y déroulait, accompagnant la ligne de front à mesure qu’elle avançait et reculait, et je connaissais le plan des rues par cœur. Les trois années suivantes, j’avais fait le compte-rendu de la paix qui s’était installée, et j’en savais plus sur les grèves dans les usines et sur la façon dont les forces coloniales avaient réinstauré le travail des enfants que – du moins je le présume – le Tarois moyen. Pour autant, je n’avais pas l’arrogance de me prétendre expert. Une ville est plus que la carte de ses batailles ou que ses actualités.

Je suis incapable de décrire l’effet que m’a fait l’entrée dans la gare royale (anciennement « gare Pior ») et de voir ses grilles de fer, de marcher sur la place royale (la nouvelle « place Vorros ») et d’admirer le vaisseau-palais caparaçonné d’acier et fort de huit mâts qui était immobile dans la baie depuis quatre-cent-cinquante ans, retenu aussi bien par son ancre et ses cordages que par les balanes qui recouvraient ses œuvres vives. Je savais que ces visions m’attendaient, mais elles n’étaient pas tout à fait comme je les avais imaginées ces cinq dernières années. C’était déroutant, dérangeant, et absolument magnifique.

Là, à Tar, la tâche qu’on m’avait confiée s’est révélée un bienfait tout relatif. Être renvoyé au front m’avait permis de revenir dans la ville de mes rêves, mais je devais maintenant reprendre le train au nom d’un groupe d’hommes pour qui je n’avais aucun respect. Qu’importait mon désir de me promener le long des canaux, de flirter avec les jeunes citadins nantis ou de mettre à l’épreuve mon argot de marin vorronien dans les bars à oiseaux du faubourg Laridé, ces plaisirs m’étaient refusés.

Je me suis imprégné de l’ambiance qui régnait sur la place royale – les odeurs mêlées du pain aux herbes et de l’urine, les cris des mouettes et des moineaux –, j’ai tourné vivement les talons et je suis rentré dans la gare à grands pas. Je me suis trouvé un siège sur un banc de pierre, j’ai attendu une heure, puis j’ai embarqué dans un train en direction de l’est. J’étais furieux.

La Chambre m’avait offert le vin et le repas à bord du Tores, mais ce devait être la dernière fois qu’elle m’accordait ses faveurs. Ce nouveau trajet en convoi régional allait mettre dix-huit heures pour atteindre le bout de la ligne : l’avant-poste 539 – un nom évocateur. Là, m’avait-on dit, quelqu’un viendrait me chercher pour effectuer en coche l’ultime étape du voyage.

N’ayant plus droit à une cabine réservée, je me suis assis du côté de l’allée près d’une Vorronienne de cinq ou dix ans mon aînée. Je lui enviais sa vue de la fenêtre et j’ai passé une bonne partie de la journée à regarder défiler les fermes. Nombre d’entre elles avaient été abandonnées à la nature et même celles qui étaient encore habitées tombaient en décrépitude. Laissées sans surveillance, les vignes débordaient de leurs treilles et le lierre grimpant avait englouti des bâtisses entières.

Ma voisine s’est aperçue que j’avais la tête tournée dans sa direction et, fort heureusement, elle a compris que je fixais le paysage et non pas elle.

« C’est votre faute », a-t-elle dit dans sa langue, sans la moindre trace de cette politesse propre aux Vorroniens, dont j’avais tant entendu parler.

« Je suis navré, lui ai-je répondu en vorronien également.

— Vos soldats ont brûlé nos champs. Ils ont mis le feu à nos navires avec nos hommes encore à l’intérieur. Et aujourd’hui ? La guerre est terminée depuis trois ans, mais il n’y a plus personne pour travailler à la ferme à part les enfants.

— Je ne suis pas fier de tout ce qu’a fait la Borolie », ai-je ajouté, diplomate. Ç’avait beau être la vérité, ce n’était pas réellement ce que je voulais dire. Je comptais faire remarquer que le conflit avait eu de lourdes conséquences pour nous aussi. Elle m’avait enlevé ma mère quand les batteries de canons de la marine avaient frappé les docks où elle travaillait, et mon père lorsque la fabrique de munitions avait explosé. Et Tar avait essayé de conquérir Borol autant que l’inverse.

« C’est bien », a-t-elle acquiescé. Aucun de nous n’a repris la parole du reste de la journée.

L’avant-dernier arrêt a eu lieu dans la ville de Halar, non loin de la frontière orientale de la Vorronie, où le train nous a déposés peu après le crépuscule. La voiture s’est vidée de ses passagers, mais s’est aussitôt remplie de militaires arborant le vert et or impérial.

« Ils en ont fini avec leurs chamailleries et leur vandalisme approuvé par la Couronne pour ce mois-ci, et ils retournent au front pour tuer plus d’étrangers, m’a informé ma voisine.

— Oh.

— Et vous, pourquoi ce voyage, étranger ? Vous êtes soldat ?

— Non, je suis journaliste.

— Vous faites le tapin, alors, comme moi. Vous êtes quelqu’un de convenable. » J’ai voulu plaider ma cause, mais je peinais déjà à formuler mon raisonnement en borolien et c’était encore pire en vorronien. J’ai gardé le silence.

J’ai passé une mauvaise nuit dans mon siège. Les soldats étaient bruyants, ennuyeux et certainement pas décidés à dormir. Ma voisine ronflait doucement, la tête contre la vitre, et j’ai incliné mon dossier vers l’arrière autant que possible en attendant l’aurore.

La lune éclairait le paysage de sa lueur pâle à mesure que nous laissions les pâturages et les terres agricoles derrière nous. Le Gongol s’élançait dans des rapides, l’écume blanche se projetait dans les airs et retombait sur la voie ferrée qui longeait le lit du fleuve et, bientôt, des parois de canyon s’élevaient autour de nous. Je me suis enfin endormi, bercé par le rythme du train et par le linceul de glace éthéré qui recouvrait le monde.

L’avant-poste 539 n’avait rien d’impressionnant – même si, pour être franc, un rien m’aurait irrité lorsque j’ai débarqué, grognon et les yeux bouffis, au terminus de la ligne. Nous avions quitté les terres arides durant la nuit pour parvenir aux contreforts des Cerracs, bordés de leurs forêts d’érables. Un ensemble de quatre bâtiments de pierre s’élevait comme autant de monuments funéraires au milieu d’un brûlis, les marques noires et profondes des flammes encore visibles à la limite des arbres, et une palissade de rondins retournés faisait son possible pour maintenir la nature à distance. La « gare » était une simple passerelle en bois et les seules personnes qui nous y attendaient étaient deux militaires.

Le premier a dirigé le flot de soldats avant de s’éloigner avec eux. Le second était là pour moi.

« Premier homme d’armes Mitos Zalbii, a-t-il dit en me saluant.

— Dimos », ai-je répondu.

Il est resté sans bouger, le bras levé, pendant un long moment, jusqu’à ce que je comprenne.

« Dimos Horacki, me suis-je présenté en lui rendant maladroitement son geste.

— Nous allons attendre notre coche ici » , a annoncé Mitos, et je me suis assis sur un banc du quai. Ma voisine de cabine est sortie quelques instants plus tard, portant un maquillage élaboré et une tournure subtile qui conférait à son corps la courbe sinueuse que la société exige des femmes. Personne n’est venu à sa rencontre et elle s’est éloignée à pied, seule.

Mitos et moi avons patienté deux heures supplémentaires. J’avais un millier de questions mais, au lieu de les lui poser, j’ai alterné tout du long entre l’éveil et le sommeil. Quand enfin notre voiture est arrivée, tirée par six chevaux, je suis monté à bord et j’ai continué à dormir.

***

A suivre…

Sortie du roman le 25 août.

">

">