Article paru dans la revue Vector, octobre 1982.

L’Intégrale de L’Oiseau Blanc de la Fraternité vient de paraître en librairie. Cette fantasy post-apocalyptique de l’auteur du Crépuscule de Briareus, parue au détour des années 1970/80 est souvent considérée comme son chef-d’oeuvre. Nous publions une intégrale entièrement révisée par Pierre-Paul Durastanti, intégrale composée d’une novella et de trois romans. La couverture est de Xavier Collette.

Ce texte paru dans la revue anglaise Vector a été écrit par Richard Cowper lui-même. Vous le proposer était, il nous semblait, une bonne façon de rentrer un peu dans l’esprit qui animait son auteur pendant l’écriture de ce cycle. Bonne lecture.

trad amateure, Argyll, 2022.

“Écrire sur mes histoires est pour moi une toute nouvelle expérience. Pendant une bonne partie de la semaine, j’ai fait des allers-retours sur le projet et maintenant je suis presque certain que je pourrais plus facilement écrire une autre histoire dans la série. De nouvelles histoires sont là, dans mon imagination, gisant comme des cailloux brillants au fond d’un lac. Tout ce dont j’ai besoin, c’est de plonger et d’en repêcher un. Sauf que j’ai décidé, pour le meilleur ou pour le pire, que j’en avais fini avec cette série. Après tout, je ne remonterai peut-être plus jamais à la surface – une pensée étrange et plutôt inquiétante qui n’est pas aussi fantaisiste qu’il n’y paraît.

Quand, en mars 1974, j’ai écrit Piper at the Gates of Dawn, je n’ai certainement pas vu cette nouvelle comme le premier chapitre d’une série d’histoires d’environ un quart de million de mots. Si je l’avais imaginé, je ne me serais probablement jamais lancé dans l’aventure. Mieux que quiconque, je supposais avoir conscience de mes propres limites. Pour utiliser une analogie provenant de l’athlétisme, je me voyais sprinteur par nature et tempérament – ou, au mieux, un coureur de moyenne distance. La simple pensée de m’inscrire à un marathon aurait équivalu à attacher une boule et une chaîne à mon crayon. De mon point de vue, j’écrivais simplement une nouvelle (ou une novella) autour d’une notion qui avait germé dans mon cahier d’idées. Une histoire de conteur. Une histoire post-catastrophe, celle d’un vieil homme et d’un garçon (son apprenti ?) errant dans la campagne, tels ceux des contes médiévaux, mais avec un point de vue moderne.

Tom, le fils de Tom le joueur de cornemuse. Cette note (Inspirée par qui sait quoi ?) avait été écrite durant l’été 1972. Elle était restée là, presque oubliée, jusqu’à ce que deux ans plus tard, une deuxième idée me vint à l’esprit et me renvoya à l’originale. Ce deuxième stimulus générait en moi l’image mentale très claire d’un garçon allongé et blessé dans la neige. Si nette était l’image, si irrésistible, que dans mon subconscient, quelque part, les deux notions fusionnèrent et me firent voyager dans mon imagination.

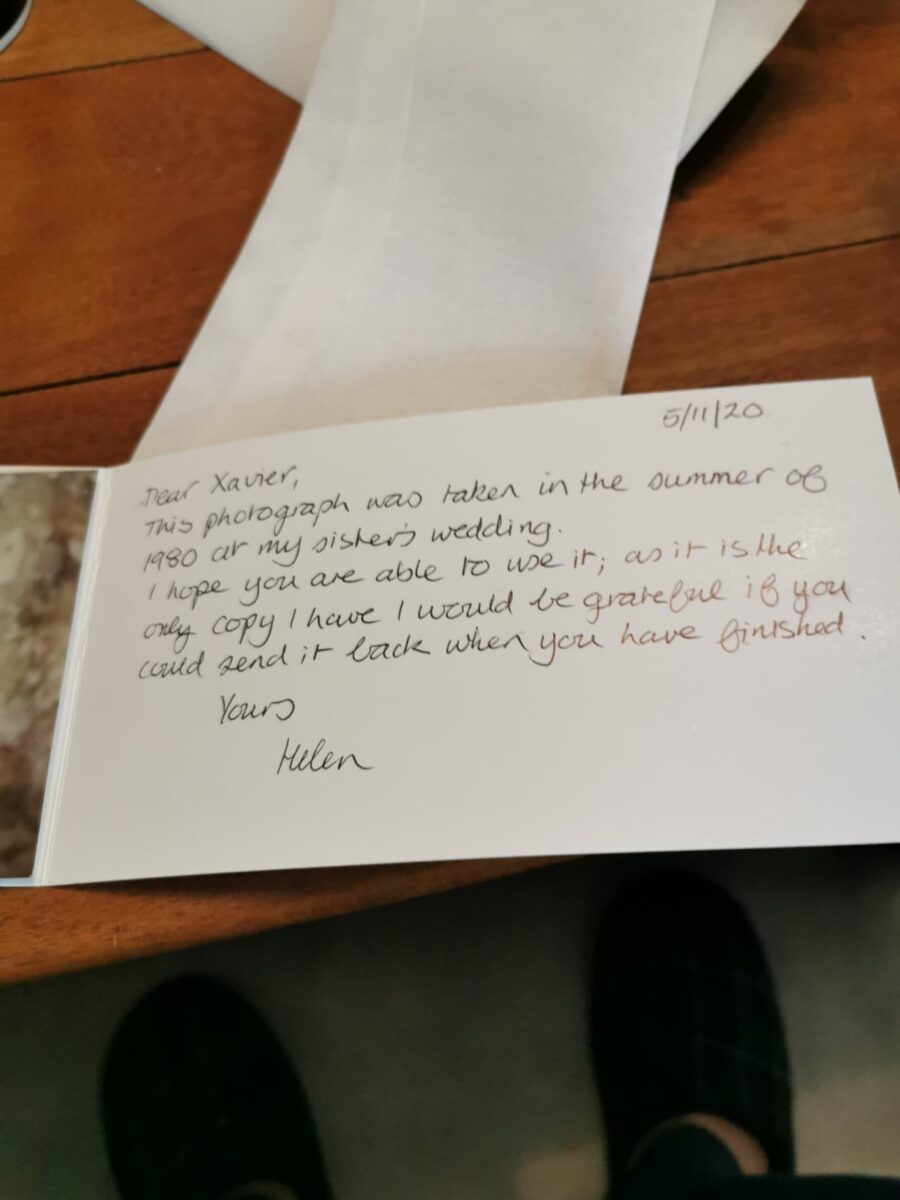

Dire d’une histoire qu’elle « s’écrit toute seule » est quelque chose qu’un autre écrivain peut comprendre. Pour les non-initiés, cela évoquera ces pages qui se succèdent d’elles-mêmes, sans qu’il soit nécessaire d’y apporter beaucoup de corrections. Si cela arrive à certains écrivains, jamais à moi. Le manuscrit original de Piper at the Gates of Dawn (je viens de le vérifier) est un vrai palimpseste, si jamais j’en ai déjà vu un, badigeonné de quatre encres de couleurs différentes, lesquelles témoignent d’innombrables réécritures. Pourtant, je maintiens mon affirmation initiale. Cette histoire s’est écrite “d’elle-même”. Je l’ai simplement suivie jusqu’à son but, et petit à petit la forme, le thème, et même le motif mensonger du récit me sont devenus chers. Quand je suis arrivé au tiers du chemin, j’ai réalisé que l’enfant – le garçon de ma vision – n’était pas blessé mais mort, et à partir de ce moment, toutes les pièces du puzzle ont commencé à s’assembler définitivement.

Ayant terminé ce conte, j’étais convaincu que personne ne souhaiterait le publier, sauf peut-être dans un recueil. D’une part, il ne pouvait être classé comme récit de science-fiction. Sauf, peut-être, si l’Oiseau Blanc s’était avéré être un vaisseau spatial extraterrestre… Ainsi, je fus à la fois surpris et ravi quand « Piper at the Gates of dawn » trouva finalement un foyer pour l’accueillir. Il fut publié dans le Fantasy and Science Fiction d’Ed Ferman (vraisemblablement comme une fantasy. Quelques semaines après sa parution, de nombreuses lettres ont afflué. L’une d’entre elles me demandait où « The Book of Morfedd » et « Orlen’s Dream » avaient été publiés et s’ils étaient toujours imprimés. Elle faisait référence à cette note liminaire que, dans un effort pour placer très loin le récit dans l’histoire du futur, j’avais ajouté à « Piper at the gates of dawn » d’autres « contes ». Je les y mentionnais comme des œuvres d’un soi-disant « Avian Apocrypha ». Ils n’existaient bien sûr que dans mon imagination. Mais cette drôle de question m’a amené à imaginer une situation à la Borges dans laquelle il faudrait que ces contes existent pour que leurs fantômes soient exorcisés. C’était, je le suppose, une première indication d’une potentielle direction à prendre.

En 1976, « Piper at the gates of dawn » fut repris dans mon recueil « The Custodians1 » et fut pointé d’un doigt accusateur par certains critiques. L’un d’entre eux, un américain écrivant dans Foundation a comparé négativement mon recueil avec un autre recueil de Norman Spinrad. Piper at the gates of Dawn fut décrit comme un récit « d’ennui et de sorcellerie ». Heureusement, ce genre de critiques étaient rares. Ainsi, bien d’autres lettres me sont parvenues, dans lesquelles on caressait l’espoir d’un autre conte comme « Piper at the gates of dawn ». Ce que mes lecteurs ignoraient, c’est qu’environ un an plus tôt, j’avais rédigé deux ou trois mille mots d’un tel conte. Mais je m’étais arrêté brusquement. La raison de ce coup d’arrêt n’était pas un problème d’imagination, au contraire, j’avais soudainement réalisé où tout cela pouvait me mener. Je mis le projet entre parenthèses et passai les huit mois suivants à travailler sur le deuxième volume d’une autobiographie.

Deux ans ont passé avant que je n’en relise la description, celle de deux pêcheurs tirant un cadavre gorgé d’eau à bord de leur bateau. L’action se situait au milieu du chenal maritime qui avait été autrefois le comté de Somerset et que j’avais choisi d’appeler le Somersea. Je me souviens avoir été vaguement surpris de découvrir à quel point cette scène était encore vivement ancrée dans mon esprit. J’ai débusqué la carte de l’Ordnance Survey sur laquelle j’avais soigneusement tracé les limites de mon nouveau littoral (vers 3000 après J.-C.) et j’ai commencé à calculer exactement où se formeraient les croisements de courants et les rides de courants de marée. Tout était tellement réel pour moi qu’il ne s’agissait pas tant de tout imaginer que d’y entrer. Et c’est précisément ce que j’ai fait. Je me suis remis à la dérive sur le Somersea en l’an 3018 après JC et j’ai découvert Jane, son père, sa mère, Thomas de Norwich et des allusions à son sujet, des bribes de prophétie et, surtout, j’ai découvert le luxe de décrire les attitudes de mes personnages à son égard, car c’était ce qui me préoccupait le plus. Je me suis mis à la rédaction d’un ensemble de Lois de la Fraternité sur le modèle des lois Asimov.

Néanmoins, il y a eu un moment dans le livre où j’ai senti que j’avais effleuré l’essence même du mystère et – typiquement – cela est venu à travers l’expérience de Frère Francis, un de mes personnages qui jouera plus tard un rôle prédominant. Envoyé par l’archevêque Constant pour découvrir la vérité sur Thomas, le jeune garçon, Frère Francis rencontre une femme qui, à douze ans, avait croisé Tom, une seule fois, sur le chemin de York (et du Martyre) dix-huit ans auparavant. En réponse aux questions du prêtre, elle lui raconta : « On aurait cru que toutes les promesses de la vie scintillaient en lui comme le soleil dans une goutte d’eau… c’était trop brillant, trop clair pour durer… vivrais-je même mille ans que je ne rencontrerais plus jamais quelqu’un comme lui, car il me prit le cœur, l’anima de sa musique et me le rendit. … Oh ! Vous, saints hommes, comment pouvez-vous espérer le comprendre ? Vous venez ici flairer ses traces, fouillant, furetant d’un œil indiscret, et pendant ce temps-là, Tom est partout autour de vous, comme il l’a toujours été et le sera éternellement. Il est venu nous montrer ce que nous pouvons devenir, ce dont le germe est en nous-mêmes. Et vous autres, prêtres aveugles, vous l’avez tué, parce que vous n’avez pas su voir ce que nous avons vu ! »

Ces paroles hantent continuellement Francis jusqu’au moment où il fait l’expérience de sa propre révélation et se convertit à la Fraternité. Moi aussi, ces mots ne cessent de me hanter. « Ce que nous pouvons devenir, ce dont le germe est en nous-mêmes… » Toujours, je reviens à cette phrase, sentant que là se trouvait l’indice que je cherchais. Ailleurs dans l’histoire, j’ai choisi de la reformuler en « toutes les possibilités infinies accessibles à l’esprit humain sans entrave ». Si, ainsi que je commençais à le soupçonner, c’était ce que l’Oiseau Blanc symbolisait, alors c’était sûrement un thème assez vaste pour soutenir un certain nombre d’histoires.

À l’instant même où j’ai écrit la dernière phrase de La Route de Corlay, je savais que, tôt ou tard, j’y reviendrais avec une suite. À ce moment-là, les brumes commençaient à se dissiper dans mon esprit, et je commençais déjà à entrevoir devant moi les silhouettes sombres du canevas à venir. Pourtant, alors que j’aurais dû m’atteler aussitôt à la suite, j’ai choisi de laisser ce t univers de côté pour me consacrer à une comédie noire et satirique, calquée sur le modèle de Clone et que j’ai intitulée Profundis. Pure détente de ma part. L’intensité de mon implication avec les personnages que requerraient les histoires de la Fraternité était tout bonnement épuisante. Toutes sombres péripéties du roman m’avaient laissé tel un torchon essoré, vidé. De savoir que toutes ces expériences avaient été imaginaires ne m’apportait consolation. Sans compter que, à ce moment-là, j’étais déjà certain que le pire était à venir…

Automne 1979. C’est durant cette période que j’ai débuté le travail sur la troisième histoire de la série2. Immédiatement, j’ai pris conscience de certains problèmes que, jusque-là, j’avais choisi d’ignorer ou que j’avais simplement laissé de côté. La première d’entre-elles : quelle quantité d’informations contextuelles me fallait-il incorporer dans chaque histoire successive ? Évidemment, l’idéal relevait d’une sorte d’équilibre qui permettrait aux nouveaux lecteurs d’être assez bien informés sur le contenu des histoires précédentes pour pouvoir lire cette nouvelle histoire avec facilité et plaisir, tandis que ceux qui avaient lu mes autres histoires ne devraient pas se sentir ennuyés par la répétition d’événements qu’ils connaissaient déjà. J’ai commencé à comprendre le talent et les vertus sous-estimés de ces éditeurs de magazines victoriens qui réussissaient à condenser une douzaine d’épisodes de feuilletons, comme par exemple pour The Moonstone3, en deux paragraphes plus ou moins charnus. Ces premiers passages se sont avérés, de loin, les plus difficiles à écrire. Le deuxième problème était différent et, contrairement au premier, il m’a tourmenté pendant les neuf mois qu’il m’a fallu pour achever le livre. Cette difficulté peut être résumée en un seul mot : Temporalité. Avant de commencer l’histoire, je savais qu’elle allait s’étaler sur une période d’environ vingt ans, de la naissance du fils de Jane, Tom, jusqu’à son âge adulte. Je savais aussi que mon intrigue se déroulerait dans un contexte où je devais absolument montrer l’évolution de la Fraternité, comme religion mais aussi comme force politique. Non seulement l’enfance de Tom serait façonnée par ce contexte, mais finalement lui-même en viendrait à jouer un rôle de premier plan. Jamais auparavant je ne m’étais attaqué à un projet d’une telle envergure et je doutais sérieusement d’y parvenir. Toutefois, je me devais d’essayer, ne serait-ce que pour découvrir mes propres limites. En fin de compte, à ma propre satisfaction, j’ai vaincu ce problème grâce à un compromis : j’ai écrit ce qui ressemble à trois contes liées entre eux. Le premier sur la tentative de l’Église d’extirper l’hérésie de la Fraternité, et elle culminait avec le sac de Corlay et la naissance de Tom ; le second explorait le conflit économique/politique/religieux illustré par les événements survenus dans le Premier Royaume (Vieux Devon et Cornouailles) ; le troisième avait trait à la lutte de Tom pour accepter son propre génie et les diktats posés par son destin. Les fils utilisés pour tisser ces trois contes ensemble étaient les personnages qui allaient et venaient d’une histoire à l’autre. La durée des récits (c’est-à-dire le temps pris par chaque histoire) se segmentait approximativement comme suit : premier conte, une semaine, deuxième conte, moins de trois mois, troisième conte, environ quatre mois. Pourtant, à la fin du livre, ceux de mes personnages originaux encore en vie avaient maintenant dix-huit ans de plus que lorsque le lecteur les a rencontrés pour la première fois. Pour ma part, j’avais l’impression d’avoir cent ans de plus !

Il existe un mot parfait qui aurait pu être inventé pour décrire le type d’entreprise dans laquelle je m’étais engagé. Il y a trente-cinq ans, alors que j’étudiais la littérature anglaise à l’université, j’ai découvert ce mot : heuristique. Il signifie grossièrement « l’art d’inventer, de faire des découvertes en résolvant par soi-même des problèmes à partir de connaissances incomplètes. ». Autrement dit, je suppose que cela pourrait être interprété comme « voyager dans mon monde pour découvrir où on est allé ». Au moment où j’ai achevé La Moisson de Corlay, je savais sans l’ombre d’un doute que c’était à travers le personnage de Tom, le fils de Jane – et seulement par lui – que je découvrirais la vérité ultime sur la Fraternité et la signification réelle de l’Oiseau Blanc. Et pourtant… et pourtant…

Quand j’ai fait provision de nouveaux carnets pour préparer la dernière histoire de la série, Le Testament de Corlay, j’étais à peu près certain que le livre débuterait là où s’était arrêté La Moisson de Corlay. Or, la nuit précédant le début du travail, j’ai eu un rêve saisissant. Dans celui-ci, je marchais dans une rue éclairée de lanternes à gaz. C’était l’hiver et la neige tombait. Entendant des pas derrière moi, j’ai jeté un coup d’œil par-dessus mon épaule et j’ai vu un bambin, la tête coiffée d’un masque d’oiseau, courir vers moi dans la neige. Alors qu’il s’approchait, il a déployé des ailes de papier et s’est soudain volatilisé. Je me suis réveillé en essayant de comprendre ce que signifiait cette vision. J’ai donc noté les éléments essentiels du rêve, de peur de les avoir oubliés au matin. Précaution inutile, car le rêve était toujours aussi vif dans ma mémoire quand je me suis réveillé. J’aurais tant souhaité le sortir directement de mon esprit ! Je me suis battu une journée entière pour essayer d’écrire le premier paragraphe de ce nouveau roman sur le papier. Je n’ai jamais dépassé la première phrase. Le soir, vers cinq heures, j’ai dû faire face à mon problème. J’étais encore obnubilé par ce rêve et j’avais besoin d’explorer de l’explorer. Il avait contaminé mon imaginaire.

Le lendemain, j’ai donc tenté de l’exorciser, de la seule façon qui vaille, en l’éjectant, par l’écriture, de mon subconscient. Très rapidement, j’ai découvert qui s’incarnait dans ce rêve. C’était un homme et, patient, il avait attendu dans les coulisses pendant sept ans. Son nom ? Robert Cartwright, membre du St Malcolm’s College, Oxford. Son œuvre ? En l’an 3798 de notre ère, il publie sa nouvelle version des Apocryphes aviens, appelée par certains savants Le conte du vieux Peter et par d’autres Le Livre de Gyre. Lui a appelé sa version Le chant aux portes de l’aurore et dans la note liminaire de cette première histoire de la série, il figure sous les initiales anonymes R.J.C. Ainsi la boucle est bouclée.

Idéalement, le parcours de Robert Cartwright devrait former le cadre dans lequel l’histoire de Tom est fixée, et si jamais l’occasion se présentait pour moi de publier L’Oiseau Blanc de la Fraternité en un seul volume, je ferais de mon mieux pour le démontrer. Quiconque est familier avec les histoires précédentes et serait intéressé à lire Le Testament de Corlay,tel qu’’à l’origine il a été conçu, pourrait commencer à la section du livre intitulée Le manuscrit de Cartwright, continuer de lire jusqu’à ce que Cartwright découvre Conte de Charmeuse à la Nouvelle-Exeter, puis revenir en arrière et lire Le chanteur et le chant, et reprendre Le manuscrit de Cartwright ; enfin, le suivre jusqu’au dénouement. Cela peut paraître insupportablement compliqué, mais, sincèrement, ce n’est pas le cas.

Jusqu’à présent, j’ai délibérément évité de dire ce qui se passe réellement dans Le Testament de Corlay, bien qu’au moment où cet essai paraîtra, quiconque est suffisamment intéressé à le découvrir l’aura probablement fait. (…) Alors que se passe-t-il vraiment ? Tout ce que je suis prêt à dire, c’est que mon instinct s’est avéré juste. J’ai appris la vérité grâce à Tom.

Je suppose que je devrais maintenant être capable de revenir parfaitement sur les sept histoires qui composent L’Oiseau blanc de la Fraternité, évoquer avec maestria leurs parentés, et rendre un verdict général à leur sujet. Et en effet, j’essaie au mieux d’évaluer de ce que j’ai réalisé. Toutefois, cela se révèle un exercice difficile. Je sais que je n’ai aucun doute sur l’impact majeur que ces histoires ont eu sur moi, et d’après les lettres que je continue de recevoir, j’en déduis qu’elles ont réussi à toucher d’autres personnes. Mais même ici, il n’y a pas de consensus d’opinion. Certains de mes correspondants semblent plus apprécier l’environnement physique que j’ai créé ; d’autres préfèrent les personnages – Jane et La Pie sont les deux les plus souvent cités ; certains semblent apprécier particulièrement l’ethos général des personnages. Leur intérêt me réchauffe le coeur et je fais de mon mieux pour répondre aux questions, même si bien souvent je dois avouer que je ne peux pas fournir une réponse totalement honnête parce que, n’ayant pas écrit cette histoire particulière que s’est racontée le lecteur, je ne connais pas la réponse. Je suppose que le test ultime sera de savoir si les contes seront toujours lus dans vingt ou cinquante ans. Cela ne semble pas très probable,et je ne me vois pas en mesure de m’en soucier de toute façon.

Voilà donc les observations quelque peu chaotiques d’un auteur sur son propre travail. Après avoir relu l’article, je suis principalement conscient d’un sentiment d’insatisfaction lancinant. Cela, je suis dans l’ensemble convaincu, vient du diffus sentiment de malaise que je ressens d’avoir laissé tomber mes personnages, de me dire qu’ils méritaient mieux de moi. Étrange ce sentiment de responsabilité envers les créatures de sa propre imagination – cette implication angoissante envers eux. Mais est-ce vraiment si étrange ? Après tout, nous avons partagé tant d’aventures ensemble et ils m’ont tant appris. Maintenant que le moment est enfin venu de leur dire adieu à tous, et je le fais avec un réel regret, en me rappelant les paroles de quand Gibbon, ayant enfin achevé Histoire du déclin et de la chute de l’Empire Romain, déclara : « Une sobre mélancolie s’est répandue dans mon esprit, par l’idée que j’avais pris un congé éternel d’une vieille et agréable compagne. » Je sais donc ce qu’il ressentait !”

1Les Gardiens, ed. Denoël, coll. Présence du Futur.

2Mais le deuxième roman. La Moisson de Corlay.

3Roman épistolaire de Wilkie Collins, publié en feuilleton de 32 épisodes hebdomadaires, parus du 4 janvier 1868 au 8 août 1868 dans le magazine All the Year Round alors dirigé par Charles Dickens.

">

">